「敦賀でつながる人の想い」ウェルビーイング・ジャーニー in ふくい 開催レポート

福井県でウェルビーイング・ジャーニーを初開催

福井県は「客観的幸福度日本一」の実績を背景に、県をあげてウェルビーイングを推進する取り組みが行われています。そんな福井の地を旅をしながらウェルビーイングを学ぶ「ウェルビーイングジャーニー in ふくい」が開催されました。

このイベントには、企業の経営者や人事担当者、教育関係者、県職員など多様な方々が参加し、対話を重ね、ウェルビーイング経営の実践のヒントを持ち帰りました。

本記事では、当日訪れた「人道の港 敦賀ムゼウム」や、創業100年を超えて遊び環境づくりを行う株式会社ジャクエツ、福井県を代表する橋梁メーカー株式会社日本ピーエスを訪ねて得られた「ウェルビーイングのヒント」をお伝えします。

ウェルビーイングジャーニーについて

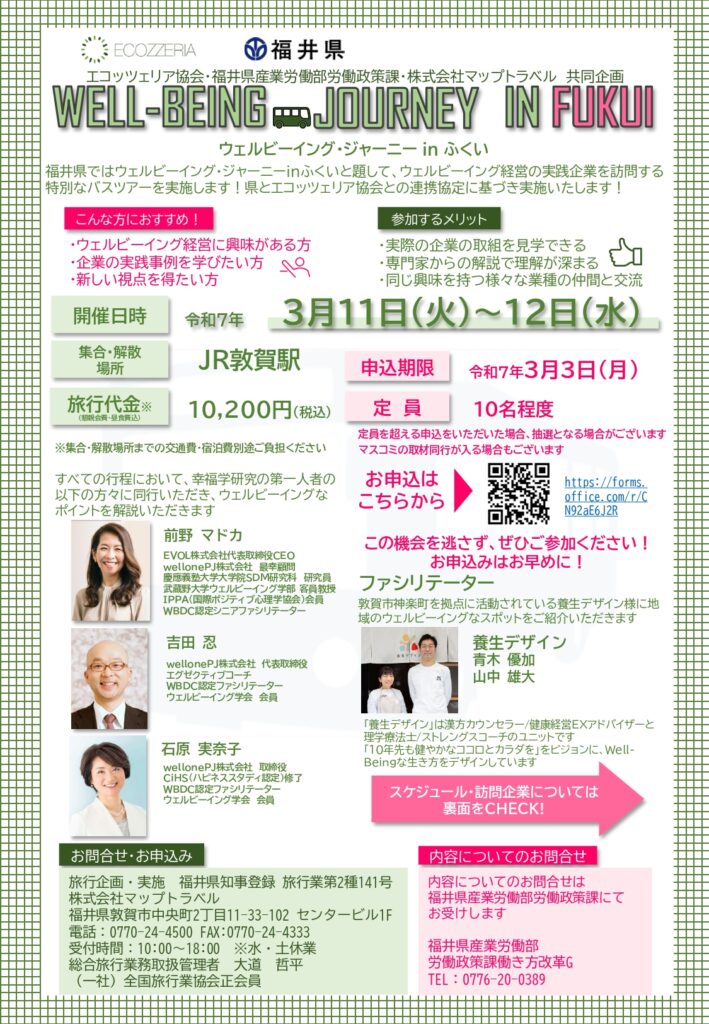

今回開催された「ウェルビーイング・ジャーニー in ふくい」は、福井県産業労働部労働政策課とエコッツェリア協会との連携協定により企画されました。地域の案内役として養生デザインが参加し、ウェルビーイングの解説をwellonePJの講師が務めました。wellonePJは「ウェルビーイング経営のための組織開発」に特化した組織風土改革や人材育成・研修プログラムを提供しています。

ウェルビーイング・ジャーニーの目的は、ウェルビーイング経営を実践する企業を視察し、参加者一人ひとりが「自分の組織で何を実践できるか」を発見することです。

五感をひらいて体感し、得られた気づきを参加者との対話で深める学びがウェルビーイング・ジャーニーの醍醐味です。経営トップの想いや社員の声を直接聞くことで、ウェルビーイング経営の具体像が浮かび上がります。

客観的幸福度日本一の福井県

福井県の県名は、一説では徳川家康の孫、松平忠昌公が地名を「福居」に改めたことが由来とされ、幸福に暮らせる土地という想いが込められています。福井県は「客観的幸福度日本一」として注目を浴びており、所得水準や就業率・教育・子育て環境など、複数の客観指標を組み合わせた総合評価で全国トップクラスを維持しています。

県民一人ひとりが心身ともに健康で幸せに暮らせる社会を実現するべく、行政・企業・教育機関・NPOなどさまざまな立場の方が協力してウェルビーイング推進の取組を進めています。

一例として、福井県では働きやすい職場環境づくりに取り組む企業を支援する「社員ファースト企業」の応援サイトを設け、県内企業のウェルビーイング経営の支援を行っています。

真面目で勤勉、ものづくりと人のつながりを大切にする福井県民

福井県では古くから眼鏡・繊維・漆器・和紙などの伝統工芸や農業が盛んだったこともあり、勤勉で責任感が強く人間関係を大切にする“助け合いの文化”が根づいています。

大きく嶺北(旧越前藩、福井市や坂井市など)と嶺南(旧若狭藩、敦賀市や小浜市など)にエリアが分かれ、かつては別の国だった歴史を持ち文化的に若干の違いはありますが、“真面目にコツコツと仕事に取り組む気質”や“周りと助け合いながら物事を進める協調性”が、どちらの地域にも色濃く残っています。

命をつないだ人道の港 敦賀ムゼウムで感じる人々の想い

ウェルビーイング・ジャーニーの舞台となったのは、福井県嶺南エリアに位置する敦賀市です。

2024年春、これまで金沢が終点だった東京発の北陸新幹線が敦賀まで延伸されました。

敦賀は北陸と関西をつなぐ交通の要衝であり、古くから港町として栄えた歴史を持ちます。その敦賀のシンボル的存在が「人道の港 敦賀ムゼウム」です。(※ムゼウムはポーランド語で「資料館」の意味)

敦賀港は、第二次世界大戦の時代、戦火から逃れてきたポーランド孤児やユダヤ人難民を世界でいち早く受け入れたことで知られています。敦賀ムゼウムでは、当時の写真や手紙、インタビュー記録などの貴重な資料を通じて「命のバトン」をつないだ人々のストーリーを学ぶことができます。

特筆すべきは、敦賀市民にとってこの受け入れは“特別なこと”ではなく、“自然な行為”だったことです。国内外の交流の港であった敦賀には異文化を受け入れる土壌が根づいており、大勢の難民が上陸した際も当然のように受け入れが行われたそうです。

この歴史的事実は、ウェルビーイングの観点でも大きな示唆を含んでいます。目の前の困っている人を助ける利他性や、異なる背景を持つ移民を受け入れる多様な考え方は、“人とのつながり”に深く関係します。

組織も同じく、さまざまな価値観を認め他者を思いやることが、自分も相手も大切にする土壌をつくります。「人道の港 敦賀ムゼウム」では、異文化を受け入れ互いに支え合う歴史を紐解くことで、現代社会が抱える課題や、私たちが大切にするべきあり方を学ぶことができました。

「未来はあそびの中にある」あそび環境で未来をつくる 株式会社ジャクエツを訪ねて

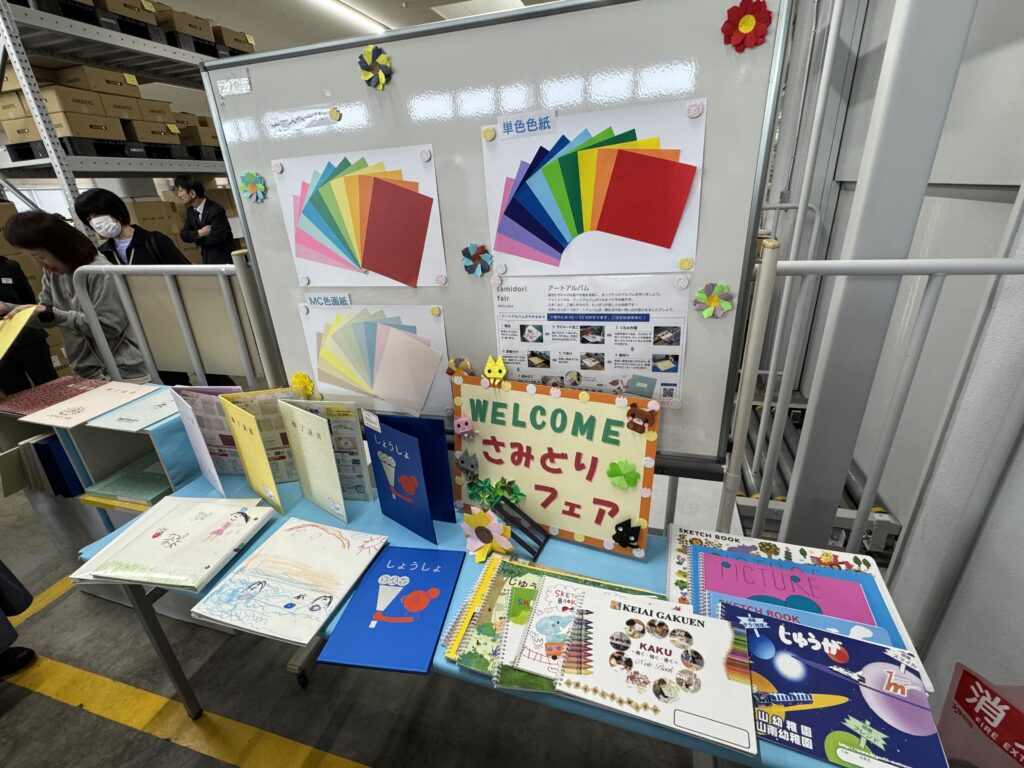

次に訪問したのは、創業100年以上の歴史を持ち、幼児教育の事業を展開されている株式会社ジャクエツ(以下、ジャクエツ)です。「ジャクエツ(若越)」という社名は、福井県の旧国名である南西部に位置する「若狭」と中部の「越前」に由来しています。「未来はあそびの中にある」というスローガンを掲げ、幼稚園・保育園・こども園などに遊具を提供しているジャクエツには、ウェルビーイングのエッセンスが溢れていました。

折り紙や画用紙などの幼児用学習教材が手作業で丁寧に作られています。

ジャクエツでは、あそびがすべての創造の源と捉えています。幼児期には「やってみよう」「なんとかなる」「ありがとう」「ありのまま」という要素が自然と発揮されやすく、遊びを通じて子どもたちは身体や心を存分に動かします。この過程が人間形成の基盤となるのです。

子どもの怪我を防ぐため、ボルトを使わない手作業による溶接で職人が一つ一つ丁寧に仕上げていました。障がいの有無にかかわらず遊べる設計が取り入れられ、遊びの可能性を広げる工夫が満載。同社が提供する遊具は、安全性やユニバーサルデザインへの配慮が徹底されています。

遊びの可能性とユニバーサルデザイン

ジャクエツは「ウェルビーイング経営」という言葉を前面に出していません。しかし、知るほどに同社のモノづくりと企業風土は「人が幸せに生きるための環境づくり」に直結していました。

障がいや年齢の違いを超えて一緒に遊べる遊具の開発は、多様性を尊重する社会の実践です。「世の中の『しょうがない』は、ちょっとした工夫で変えていける」という考え方は、人間関係や組織づくりに通じるものがあります。一見変えられないと思える課題でも、視点を変えればわずかな工夫で大きな変化が生まれ得る。その発想に参加者は大きな刺激を受けました。

ジャクエツでは社員教育に力を入れており、社内の研修チームが独自のプログラムを開発しています。ユニバーサルデザインの思想は、ベテラン社員も若手も団結して没頭できるワークショップの仕掛けに現れていました。

人は好きなことや得意なことで力を発揮しているときが幸せ

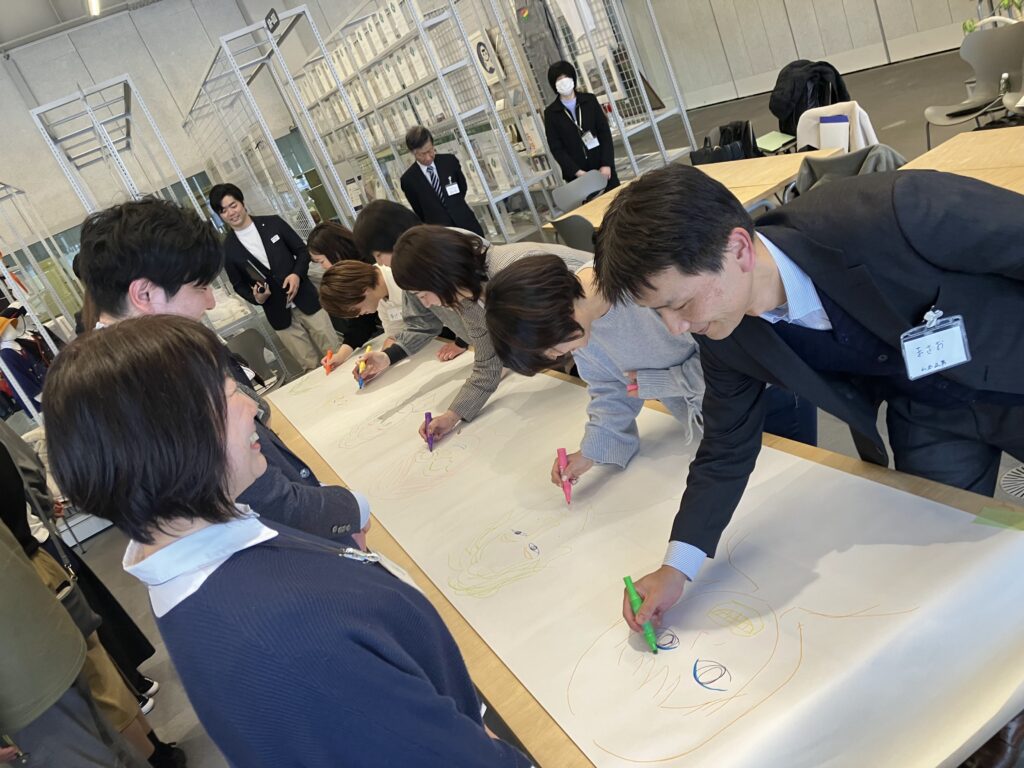

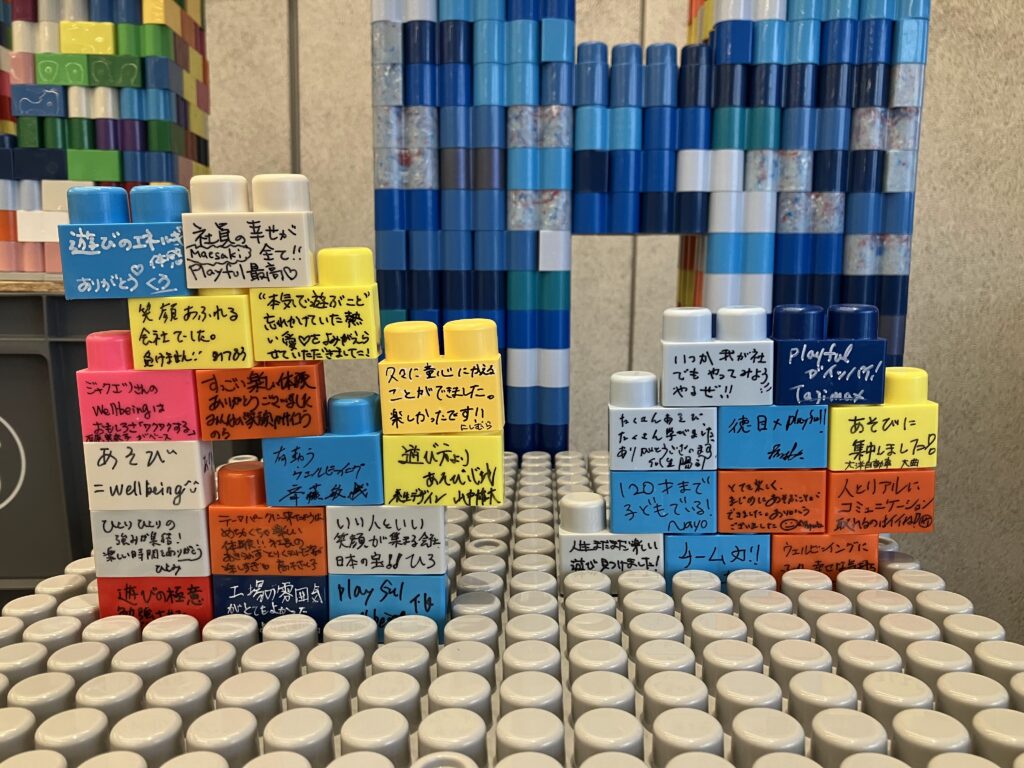

社員自ら遊びを体験し、子どもの視点を体に染み込ませるユニークなワーク。新聞紙をちぎってぶら下げるシンプルな遊びや、チームでブロックを高く積み上げるワークなど、大人が楽しみながら学ぶことを大切にしています。

5秒で正面の人を観察して似顔絵を描くワーク。自然と笑みがこぼれていました。

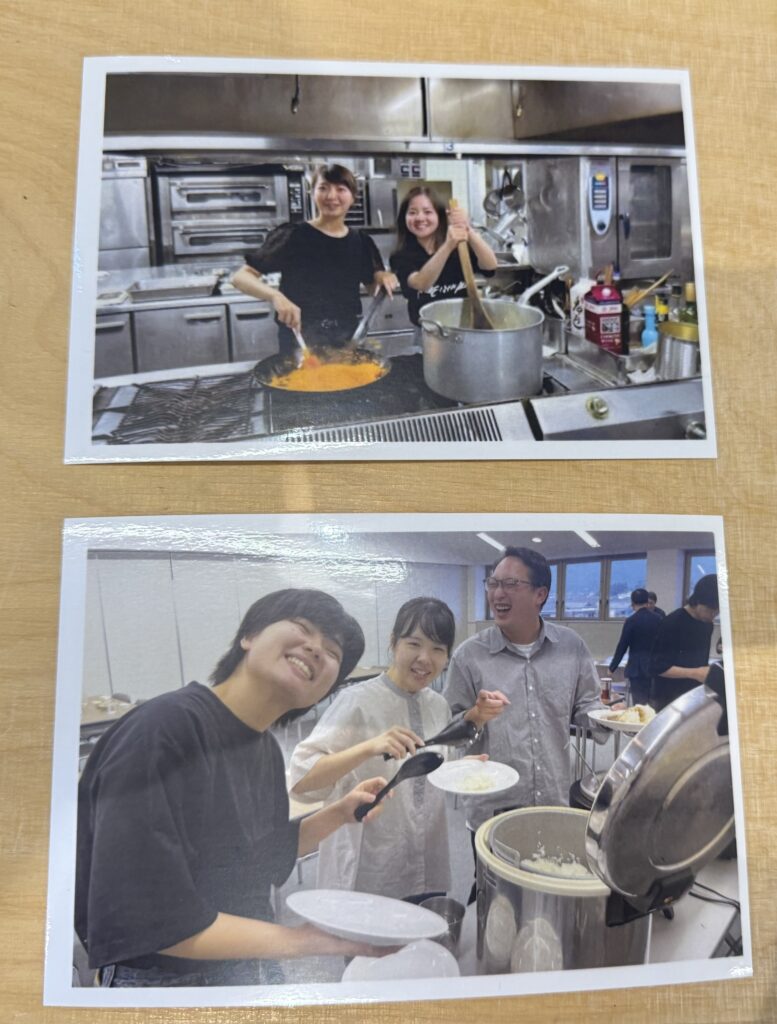

社員のつながりを大切にする文化があり、「カレーの会」と呼ばれる月1回の食事会など、さまざまな交流の機会が生まれていたのが印象的でした。部門や役職を超えたコミュニケーションが頻繁に行われ、新卒若手社員が自分の思いを素直に発信できる風通しの良さがありました。

「利他」文化による企業風土

ジャクエツの社風を支えているのは、企業理念や価値観をベースにした「利他」の文化です。朝礼での理念の読み合わせや、中国古典の教えを評価制度に取り入れることを通じて、社員の「自分の仕事は子どもや保護者、そして教育現場にいる先生方のためになる」という利他的な動機が育まれています。

「利他」を大切にする文化が、学用品メーカーとしての安全性へのこだわりや社員の健康配慮に表れ、結果として企業のウェルビーイングにつながっています。

日本有数のプレストレストコンクリート技術を誇る株式会社日本ピーエスの挑戦

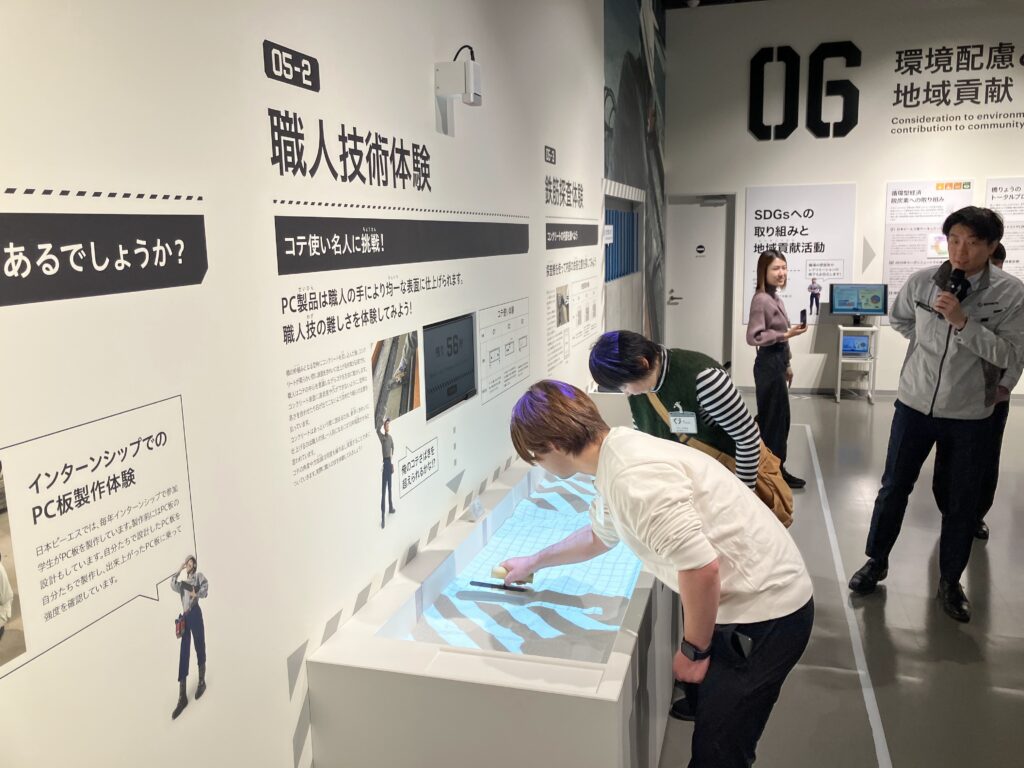

ウェルビーイングジャーニー2日目は、人と橋で社会に貢献する会社、株式会社日本ピーエス(以下、日本ピーエス)を訪問しました。日本ピーエスはプレストレストコンクリートの技術を用いて橋を建設し、全国で数々のインフラ工事を手掛けています。

有馬社長が掲げられた将来構想・中期計画のなかで「つくる。まもる。つなぐ。人と橋で社会に貢献する企業」をビジョンに掲げ、「会社の持続的成長と社員の幸せ」を基本方針として、人材育成や安全衛生、協力会社への配慮など、多角的な経営改革を進められています。

熊本市と天草市をつなぐ「熊本天草幹線道路」にかかる日本最大級のアーチ橋「天城橋」。周辺環境に調和する美しい姿や、交通渋滞の緩和と災害時の代替路線確保による地域住民への貢献など、橋梁の新設においてすぐれた特色を有すると認められ、公益社団法人土木学会より平成30年度田中賞(作品部門)を受賞。

本社工場の横を通る北陸新幹線「敦賀駅」に続く橋梁も日本ピーエスによるもの。同社の「どんなに厳しい現場でも、最後までやりきり安全に橋を完成させる」使命感が社員のモチベーションにつながっていました。

安全衛生とエンゲージメント向上の取り組み

ウェルビーイング経営の実践で同社が直面したのが「過重労働」や「現場の安全確保」の課題でした。経営トップの有馬社長は「人が幸せに働ける会社づくり」が急務と感じていました。

安全衛生の仕組みを整備し、社員同士が対話できる「タウンホールミーティング」を各地の拠点で開催。さらに社員食堂やライブラリーなどのコミュニケーションスペースを充実させ、協力会社のスタッフにもリラックスしてもらえる環境整備を進めました。これは「従業員だけでなく、協力会社も含めて幸せになる経営」を目指す姿勢の表れです。

若手世代の減少という組織構造の課題にも真摯に向き合い、採用や人材育成プログラムの刷新に取り組んでいます。

日本ピーエスの有馬社長

社員・協力会社が共に幸せになる経営を目指して

有馬社長は、経営ビジョンを何度も社員に語り、意見を聞きながら方向性を一緒に作り上げてきました。

注目すべきは、エンゲージメント調査を行いながらも「数値にとらわれすぎない」姿勢です。改善すべき点はデータで把握しつつ、社員が自発的に成長し、誇りをもって仕事に取り組める環境を整えることを第一に考えておられました。

ウェルビーイング経営の基本は「社員が幸せに働けること」。訪問した参加者からは「協力会社への気配りが素晴らしい」「社長が自ら発信し続ける姿勢に学びがある」といった共感の声が上がりました。

日本ピーエスが扱うプレストレスコンクリート技術は、コンクリート内部に鋼線を通して緊張力(プレストレス)を与えることで高い強度を引き出す工法。地形に合わせてオーダーメイドで橋をつくるため、エンジニアや設計者には高度な技術力と柔軟な発想が求められます。

協力会社のパートナーにも開放されている休憩スペース

ウェルビーイングを目指す参加者同士のつながりの場

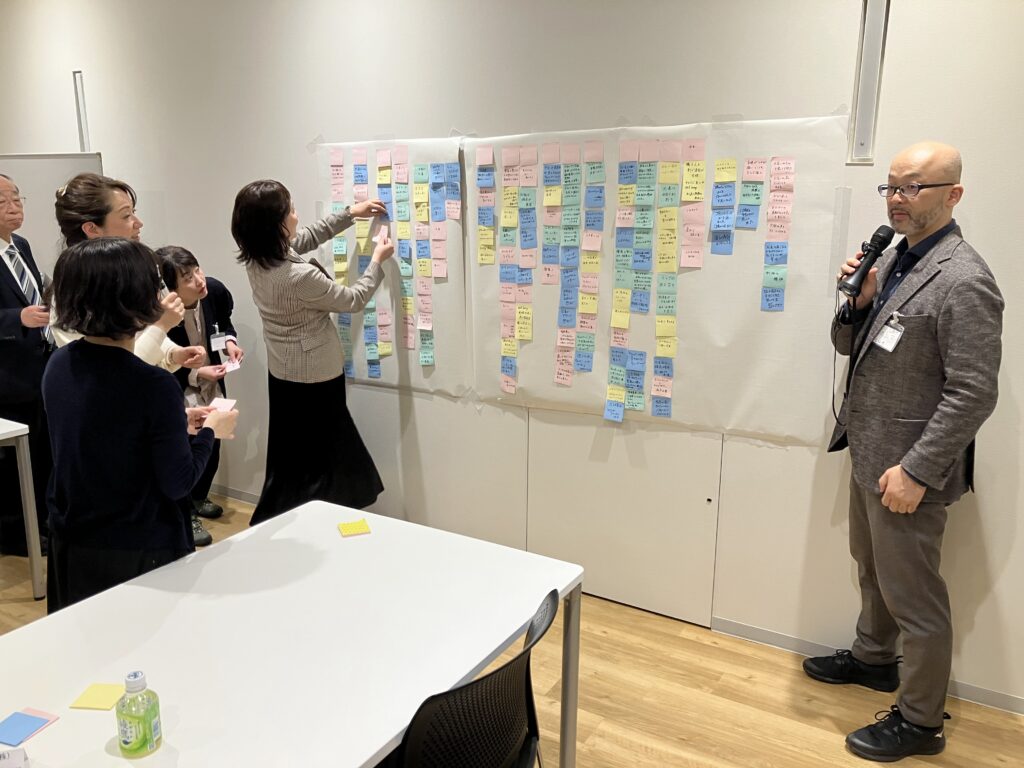

視察の合間には、参加者同士のディスカッションや交流会が開催されました。立場も背景も異なる人々が「ウェルビーイング」でつながることで、新たなアイデアや協働の可能性が浮かび上がります。

- 「自分の組織ではどう活かせるか?」

- 「悩みを共有できる人がいるだけでこんなに心強いとは思わなかった」

- 「企業理念を朝礼で共有する習慣は応用できるかもしれない」

こうした感想がシェアされ、学びと情報交換が広がりました。ウェルビーイングは一朝一夕で達成できるものではありません。互いに学び合うことで、実践の難易度は大きく下がります。

wellonePJはファシリテーターとして、参加者の気づきを引き出す問いかけや対話の場をデザインしました。組織開発や人材育成の専門知識をベースにしたファシリテーション手法で、参加者の意見交換が活発になるよう、さまざまな工夫を凝らしました。

付箋を使った意見交換のワーク

ウェルビーイングジャーニーを通じた気づきや発見

今回のウェルビーイングジャーニーでは、多くの学びや気づきがありました。振り返りワークで共有された特に印象的な点をご紹介します。

- 多様性を受け入れる土壌がウェルビーイングを育む

- 敦賀ムゼウムで学んだ歴史は、多様性を受け入れる姿勢が幸福や絆を生む原動力になることを教えてくれました。組織でも多様な背景を持つ人々を受け入れ、お互いを支え合う風土がウェルビーイングの基盤となります。

- 経営者の理念と姿勢が企業文化を作る

- ジャクエツの朝礼や評価制度、日本ピーエス社長によるタウンホールミーティングなど、トップの思いと行動が社員のウェルビーイングに大きく影響することを実感したという意見が多数寄せられました。経営者が本気で「人を大切にする」姿勢を示すことで、組織全体の雰囲気が変わります。

- 「あそび」や「気づき」の要素が組織の成長を促す

- ジャクエツの例のように、遊び心のなかに想像力や創造性が生まれます。一見仕事に関係なく思える活動が組織風土を変え、人と人とのつながりを強化し、ひいてはビジネス成果にもつながる要素だと分かりました。

- ウェルビーイングは伝播する

- エンゲージメントの研究でも指摘されているように、リーダーのウェルビーイングが高まると、周囲へもポジティブに伝播します。日本ピーエスのように社長が率先して新しい風を吹き込み、社員がそれに呼応する姿は、多くの組織が直面する課題にヒントを与えてくれます。

- ウェルビーイングの根底にある「利他」文化

- ジャクエツの根底にある子どもたちやお客さまへの思い、日本ピーエスが協力会社にも幸せを広げようとする姿勢は、どちらも「利他」を自然な形で組織に根づかせています。ウェルビーイング経営を考える上で欠かせない視点と言えます。

ウェルビーイングジャーニーを通じて「組織や地域の枠を超えて、人の想いや善意がつながっていくことの尊さ」を私たちは感じました。ウェルビーイングは一人ひとりの行動と意識、組織文化の形成を通じて形になっていくものだと実感しました。

このレポートをお読みになり「自社でもウェルビーイングを推進したい」「組織開発の専門家に相談してみたい」と感じられましたら、wellonePJにお問い合わせください。今回のレポートが実践のヒントとなり、組織や社会の幸福度を高める一助となれば幸いです。

ウェルビーイング・ジャーニー in ふくい (令和7年3月実施)

主催:福井県庁・エコッツェリア協会

案内役:養生デザイン

ファシリテーション:wellonePJ(ウェルビーイング経営のための組織開発を支援するコンサルティング企業)

<お問い合わせ先>

wellonePJ株式会社

ウェルビーイング経営のための組織開発・コンサルティング

公式サイト:https://www.wellonepj.co.jp/

企業研修や講演、ワークショップの開催依頼も随時受付中。ウェルビーイングを自分の組織でどのように根づかせればよいか、お気軽にご相談ください。